Den Ausstellungsraum und die Kunst sozial durchlässig machen: Shedhalle Zürich 2019-2020

Marcel Bleuler im Gespräch mit Mirjam Bayerdörfer und Franz Krähenbühl

Mirjam Bayerdörfer und Franz Krähenbühl haben Ende 2018 ad interim die künstlerische Leitung des Zürcher Ausstellungsraums Shedhalle übernommen. Die Shedhalle ist Teil des Kulturareals Rote Fabrik, das aus der Jugendbewegung der 1980er Jahren hervorgegangen ist. Ursprünglich als Raum für junges Kunstschaffen betrieben, galt sie seit den 1990er Jahren als Ort der Institutionskritik und aktivistischen Kunst. Bayerdörfer und Krähenbühl übernahmen die künstlerische Leitung zu einem Zeitpunkt, als die Frage nach der Ausrichtung und Positionierung der Shedhalle zu Konflikten im Kuratorium und Vorstand geführt hatten. Ohne viel Vorlaufzeit machten sie den Ausstellungsraum zum Experimentierfeld eines offenen, inklusiven Kunstbetriebes, in dem künstlerische und soziale Durchlässigkeit besteht. Ein Experiment, das Mitte 2020 zu Ende ging.

„Es geht nicht primär und sicher nicht ausschließlich darum, Kunst zu machen.“

Zu Beginn eurer Arbeit kursierte in meinem Umfeld ein Slogan zum geplanten Programm, wonach ihr Ausschlüsse in der Shedhalle möglichst vermeiden wolltet …

Mirjam Bayerdörfer: Der Slogan war „Raum ist nicht exklusiv“. Er war allgemeiner als nur auf die Shedhalle bezogen.

Und inwiefern war es wichtig für euch, diesen Slogan als Ausgangspunkt der kuratorischen Arbeit zu setzen?

Mirjam Bayerdörfer: Der Slogan war Teil eines kurzen Statements, das wir abgegeben hatten. Zwei andere Begriffe aus diesem Statement sind „Mischnutzung“ und „Gleichzeitigkeit“. Sie beschreiben recht gut, was uns vorschwebt, wie ein Kunstraum und überhaupt ein Raum auch funktionieren könnte. Nämlich dass die Präsenz verschiedener Menschen und Aktivitäten sich nicht gegenseitig ausschließt, dass die Bedeutungshoheit nicht einmalig vergeben wird, sondern dass es Überlagerungen gibt und Dinge sich in die Quere kommen.

Könnt ihr ein Beispiel dafür geben, wie sich diese Überlappungen in der Realität umgesetzt haben?

Mirjam Bayerdörfer: Es gibt viele Beispiele und die meisten sind relativ konfliktreich, aber nicht nur im negativen Sinne. Überlappung war auf jeden Fall das Element in unserem Konzept, das die meiste Energie beansprucht hat. Wir mussten viele Auseinandersetzungen klären und Ängste abbauen: Wer hat welchen Anspruch? Wer hat welche Bedürfnisse? Geht das überhaupt zusammen? Ein Beispiel: Wir hatten eine Gruppenausstellung namens Hallo Hannah. Zehn Künstler*innen haben im Laufe eines Monats vor Ort gearbeitet. Sie konnten über den Raum der Shedhalle in ihrem Sinn verfügen, mit einer Ausnahme: Es gab von Anfang an auch ein Diskussionssetting im Raum, einen großen runden Tisch, dazu die Ergebnisse einer Recherchearbeit als Poster an der Wand, die in dem Monat für eine einmalige Diskussion genutzt wurden. Alleine die Präsenz dieses Settings löste bei den Künstlerinnen wahnsinnige Irritationen aus. Es war schwierig für die Künstlerinnen, sich demgegenüber zu verhalten: Ist das jetzt auch Kunst? Ist es keine Kunst? Hat das ein Recht, hier zu sein? Mischt es sich mit unseren Arbeiten? Es nimmt uns die beste Ecke im Raum weg! Und so weiter. Es gab alle möglichen Einwände, obwohl durch die Arbeit der zehn Künstlerinnen bereits wahnsinnig viele sehr unterschiedliche Materialien und Ansätze gleichzeitig im Raum waren.

Franz Krähenbühl: Zusätzlich hatten wir einmal im Monat ein wiederkehrendes Format, zu dem wir Leute eingeladen haben, miteinander an einer großen Tafel zu Abend zu essen: das Leichenmahl. Jemand hat gekocht, und jeweils etwa 14 Leute haben an diesem Essen teilgenommen. Auch da kam mehrfach die Frage auf, wo das denn geschehen soll, weil das ja stets inmitten des Raumes stattfand. Dabei ist die Shedhalle groß genug. Vielleicht kommt man in die Nähe von bestimmten Arbeiten oder von Arbeitsplätzen; man muss vielleicht näher zueinander rücken bzw. muss man vielleicht auch temporär Platz schaffen. Wir haben das bei verschiedenen Projekten gemacht und es hat immer irgendwie geklappt. Es passt eigentlich immer mehr in einen Ausstellungsraum oder in ein Projekt hinein, als man denkt.

Hatten die Konflikte damit zu tun, dass man mit diesem Umgang mit dem Ausstellungsraum auch die Auratisierung der Kunst etwas abbaut? Also diese Vorstellung, dass der Kunst ein eigener, irgendwie erhabener Bereich zusteht? Ich stelle mir vor, dass gewisse Künstler*innen sich da auch in ihren ästhetischen Ansprüchen ein bisschen verletzt oder bedroht gefühlt haben.

Franz Krähenbühl: Das war eigentlich nicht das Problem. Wir wollten von Grund auf eine andere Haltung vertreten. Unsere Vorstellung von einer Ausstellung ist, dass wir etwas herausfinden wollen, das wir nicht im Vorhinein bereits wissen. Es soll eine Arbeitssituation sein oder ein Ort, wo man sich trifft. Der künstlerische Ausdruck ist ein Resultat davon, aber es geht nicht primär und sicher nicht ausschließlich darum, Kunst zu machen. Damit haben wir bereits etwas von dieser Vorstellung von Kunst als etwas völlig Distanziertem, Reinem und Puristischem weggenommen. Kunst ist viel stärker zu einem praktischen Ding geworden, das man auch verrücken konnte und schauen musste, wo es hingeht, anstatt diesen Status zu erhalten, dass Kunst jetzt unbedingt mit weißen Samthandschuhen angefasst werden müsste.

Das heißt, durch dieses Prinzip „Raum ist nicht exklusiv“ habt ihr auch eine bestimmte Art von künstlerischer Produktion gefördert. Also eine offenere Art, die sich auch besser an ein soziales Leben oder an eine Mischnutzung, die stattfindet, angliedern kann.

Mirjam Bayerdörfer: Das ist natürlich unser Wunsch und unser Ziel. Wie gut das letztlich funktioniert und für wen, ist im Moment noch in Probezeit. Klar ist, dass wir damit eine bestimmte Art künstlerischer Positionen anziehen. Nämlich Positionen, die nicht von einem völlig geschlossenen Werkbegriff ausgehen, die ein Eigeninteresse am Prozess und an Austausch mit anderen haben. Man kann relativ schnell sagen oder erkennen, wer sich zu dieser Art zu arbeiten hingezogen fühlt und wer drei Kreuze schlägt.

„Entscheidend ist, dass wir uns als Gastgeber*innen verstehen.“

Es gibt zwei Projekte, auf die ich gerne eingehen würde, weil sie viele Personen anzogen und aktivierten, die gar nicht unbedingt mit Kunst zu tun haben. Das eine war der Sandhaufen und das andere die Kartonüberbauung. Vielleicht beginnen wir mit Sand. Könnt ihr etwas dazu sagen, wie es zu diesem Projekt kam und worin die Idee bestand?

Franz Krähenbühl: Wir haben die Shedhalle ad interim und ohne viel Vorlaufzeit übernommen. Wir hatten also augenblicklich viel Raum, aber eigentlich kein Programm. Unser Ziel war, möglichst schnell ein Zeichen nach außen, gegenüber dem Vorstand, dem Verein und der Öffentlichkeit zu setzen, dass etwas geschieht und weitergeht. Beim intensiven Diskutieren kam der Wunsch nach etwas Seh- und Nahbarem auf. Wir hatten diese Vorstellung von einem Sandhaufen, der einen großen Kegel bildet und einfach mal im Ausstellungsraum steht. Wie ein Startpunkt, auch für die Vereinsmitglieder. Das hat sich dann als ideales Modell erwiesen. Sand ist ein recht pragmatischer und einfacher Einstieg geworden. Mit einem vorderhand banalen Material war es zu einem gewissen Maß auch eine Befreiung von der Erwartung an uns, etwas Großes und Überraschendes zu leisten.

Also noch einmal zur Klärung, damit sich die Leser*innen das vorstellen können: Es wurden wirklich mehrere Kubikmeter an feinem Sand in den Ausstellungsraum verfrachtet, die sich dann auch formen ließen, oder?

Mirjam Bayerdörfer: Genau. Am ersten Tag, als die Shedhalle wieder offen war, wurde der Sand draußen vor der Halle deponiert. Zusammen mit allen Besucher*innen haben wir dann gemeinsam die 13 Kubikmeter von draußen mit Schubkarren in den Raum gefahren und aufgeschüttet. Das war auch ein gemeinsamer ritueller Start. Noch zur Herleitung des Projekts: Ich sehe es vor allem im Nachhinein auch als einen recht klaren Kommentar zum klassischen Dilemma, einen Kunstraum zu betreiben. Man hat einen Raum, den man irgendwie befüllen muss, und damit verbringt man seine Zeit. Nebenbei wälzt man wahnsinnig große Konzepte über Sinn und Zweck, darüber, wen man anspricht, wer kommt, wer nicht kommt, Einschluss, Ausschluss oder was funktioniert. Für die Existenzberechtigung muss man diesen Raum aber konstant mit irgendetwas befüllen. Und da haben wir es uns erlaubt, zu sagen: „Gut. Wir befüllen den Raum. Mit Material. Was dann mit dem Material passiert, liegt an denen, die kommen und damit etwas machen. Und die großen Konzepte wälzen wir durch das Hantieren mit dem Sand und währenddessen; und zwar nicht nur zu zweit.“ Der Raum ist nicht schon fertig, sondern nur vorläufig gefüllt, während man fragt und diskutiert.

Franz Krähenbühl: Wir haben ja schon die Begriffe „Mischnutzung“ und „Gleichzeitigkeit“ angesprochen. Das vermutlich wesentlichste Denkmodell war für uns am Anfang aber eine Brache, also ein Ort, der über ein gewisses Potenzial verfügt, dessen Funktion und Ausformulierung aber per se noch nicht gegeben sind. Der Sand und die Kartonüberbauung waren Formate, die aus dieser Idee der Brache entsprungen sind. Ich glaube, das Grundprinzip liegt darin, dass wir die Leute machen lassen wollen und ihnen eine Möglichkeit geben, Teil der Projekte zu werden und ihr partikulares Wissen einzubringen.

Und wer waren diese Leute, die sich angesprochen fühlten und Teil von den Projekten wurden?

Mirjam Bayerdörfer: Der Sand hat recht breit und in die unterschiedlichsten Richtungen gehend Leute angezogen. Es gab einerseits großes Interesse vonseiten der lokalen Künstler*innen. Wir hatten den Aufruf gestreut: Wer Lust hat, etwas in diesem Setting zu machen, solle sich melden. Andererseits kamen aber auch ganz klassisch Familienmütter und -väter tagsüber alleine mit ihren Kindern oder befreundeten Familien. Es kamen auch Gruppen aus Kindergärten, Grundschulen oder Kunsthochschulen. Und man konnte beobachten: Wirklich jeder und jede hatte auf die eigene Art und Weise das Gefühl, sich mit dem Material und dem Raum auseinandersetzen zu können.

Franz Krähenbühl: Sand hat dieses extrem Direkte, Unmittelbare, das sehr Physische und Reale. Man kann sich zwar Bilder davon anschauen, aber durch Bilder und pure Erzählung gelingt es nicht annähernd an diese Nähe heranzukommen, wie wenn man das Material anfasst, damit spielt oder alleine schon beginnt, den Sand durch die Hände fließen zu lassen. Das Publikum hatte die Möglichkeit, dieses Material vor Ort zu erfahren und war dadurch sowieso schon mehr als distanzierte Beobachter*innen. Das hat eben nicht nur Kunstleute angezogen, sondern viel stärker auch Leute aus der unmittelbaren Umgebung der Shedhalle, aus dem Alltag heraus. Diese Unmittelbarkeit hat also auch zu einer örtlichen Adressat*innenschaft und zu einer örtlichen Ausrichtung geführt.

„Der Diskurs soll nicht zuvorderst stehen, sondern das Gefühl, willkommen zu sein.“

Würdet ihr auch sagen, dass der Sandhaufen ein konkretes Beispiel dafür ist, wie in einem Kunstraum Schwellen abgebaut werden können? Es gibt ja viele Untersuchungen, die zeigen, dass vor allem ein bildungsbürgerliches Publikum in Kunsträume kommt. Die Shedhalle hat zudem diesen kritischen und aktionistischen Hintergrund und damit auch eine spezifische Aura. Würdet ihr sagen, dass ihr mit diesem Start, den ihr hingelegt habt, auch solche Schwellen außer Kraft gesetzt habt?

Franz Krähenbühl: Außer-Kraft-Setzen ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen, das konnten und können wir nicht leisten. Eine Schwellenangst besteht nach wie vor, auch wenn sie unserem Programm gegenüber vielleicht etwas geringer ist als gegenüber jenen von anderen Kunsthäusern oder anderen Shedhalle-Phasen. Für uns war immer die Vorstellung entscheidend, dass wir Gastgeber*innen sein wollten. Wir wollten die Leute empfangen, sie bei uns wohlfühlen lassen, sodass sie sich willkommen fühlen. Sand ist ein Material, das man ausgesprochen politisch behandeln könnte. Beispielsweise lässt es sich als Symbol für unsere Bautätigkeit verwenden und der Diskurs darüber fände schnell auf einer Metaebene über illegalen Raubbau und globale Machtstrukturen statt. Wir haben aber stets versucht, dass der Diskurs nicht zuvorderst steht, sondern das Gefühl, willkommen zu sein. Wir wollten nicht, dass der Sand schon mit Wissen und Diskurs wahnsinnig aufgeladen ist, sondern dass Leute kommen konnten und wussten, dass sie jetzt in diesem Moment ihre eigenen Expert*innen sind. Auch, um etwas herauszufinden, etwas beizutragen und im Moment eine eigene Autor*innenschaft zu haben.

Mirjam Bayerdörfer: Es ist durchaus ein Wunsch und ein Antriebsmotor, immer wieder zu versuchen, die Hemmschwelle im Zusammenhang mit Kunst und Kunsträumen zu bearbeiten. Um sie ganz abzusetzen, bräuchte man ein paar Jahrhunderte, aber man kann versuchen, sie zu verschieben oder vorübergehend durchlässiger zu machen. Das ist auch eine klare Erfahrung aus den letzten bald eineinhalb Jahren. Damit sich die Schwelle einer Institution dauerhaft herabsenkt, muss man richtig dahinter sein. Es braucht Zeit und einen klaren Willen. In einzelnen Projekten geht es schneller. Solange der Sand da war, war es für alle klar, dass eine bestimmte Logik den Raum beherrscht. Sie hat sich kommuniziert, ohne dass viel zusätzliches Informieren nötig war. Für andere Projekte lässt sich das nicht eins zu eins übertragen. Sobald der Sand weg war, mussten wir wieder ein neues Setting und eine Art neue Benutzungsordnung etablieren.

Wie ging es weiter, als der Sand wieder draußen war?

Mirjam Bayerdörfer: Es gab viele Leute, die noch gekommen sind und die ihn vermisst haben. Es folgten dann mehrere kleinere Projekte, die parallel stattfanden.

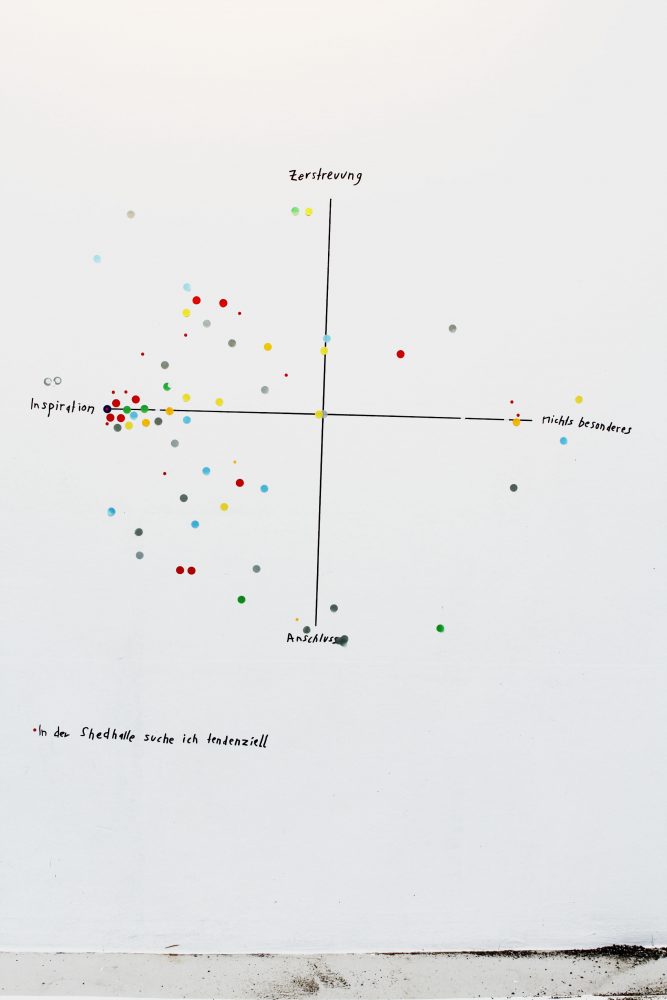

Franz Krähenbühl: Und die Recherche von Ilona Stutz – zu Leistungsvereinbarungen, Budgets, Mission Statements –, die sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie sich Kunsträume und Kunstinstitutionen finanzieren. Ziel war unter anderem, Finanzierungen verschiedener Institutionen in der Stadt Zürich zu beleuchten. Kopien von häufig tabuisierten Subventionsverträgen verschiedener Institutionen waren an den Wänden aufgehängt, als Teil von dem Recherche- und Diskussionssetting, das wir zu Beginn angesprochen haben. Bereits zuvor hatten wir eine Art Grundsatz-Umfrage an den Wänden gemacht. Wir haben zum Beispiel gefragt, was den Besucher*innen am wichtigsten an der Shedhalle ist: Die Nähe zum See? Das Dach? Der Verein? Die gezeigte Kunst? Die Leute konnten ihre Positionen mit kleinen Punkten spielerisch angeben. Wir haben mit dieser Umfrage die Idee unterstrichen, dass die Shedhalle auch ein Diskursort ist.

„Es gibt ein Enttäuschungspotenzial, wenn das Kunstpublikum einen chaotischen Raum betritt.“

In Bezug auf diese Umfrage erinnere ich mich, dass sie ganz klar die Erwartungen von verschiedenen Menschen an einen Raum wie die Shedhalle ins Zentrum setzte, also Erwartungen, bei denen es gar nicht unbedingt um Kunst gehen muss. Es ist mir zudem in Erinnerung geblieben, dass bei der Diskussionsrunde zu den Subventionierungsverträgen auch zwei Personen aus der soziokulturellen Animation dabei waren, die beim Gemeinschaftszentrum in der Nähe der Shedhalle arbeiten. Ich spüre von eurer Seite eine große Offenheit, als Kunstraum eben auch Überschneidungen mit Freizeitkultur oder der typisch schweizerischen Praxis der „soziokulturellen Animation“ zuzulassen. Könnt ihr dazu etwas sagen?

Mirjam Bayerdörfer: Unbedingt. Das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum Projekt, das schon mehrfach angesprochen wurde, nämlich die Kartonüberbauung mit dem Titel Wir überbauen. Wir haben uns relativ früh immer wieder mit der Frage nach Soziokultur versus Hochkultur beschäftigt. In Zürich gibt es sogenannte Gemeinschaftszentren, kurz GZ. Dort geht es um verschiedene sehr niederschwellige Kultur- und Gemeinschaftsangebote. Wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, wie wir Elemente dieser Logik übernehmen können und / oder wollen. Dieser Ansatz steht in krassem Gegensatz zum klassischen Kunstbetrieb. Was uns daran gereizt hat, ist der Umstand, dass wir räumlich und infrastrukturell ganz andere Möglichkeiten als ein GZ haben: einen leeren Raum mit 700 Quadratmetern, dazu die Freiheit, die Öffnungszeiten zu gestalten, zu entscheiden, was mit dem Raum passiert, was hinein- und was hinauskommt. Wir haben überlegt: Wie können wir die Bedürfnisse, die die Leute ins GZ treiben, als Ausgangspunkt für die Arbeit in der Shedhalle nutzen? Zusammensein, basteln, spielen sind Elemente davon. Uns interessiert es, mit diesen Elementen eine andere Dimension zu erschließen, mit einer anderen Notwendigkeit fürs Mitmachen und mit einer anderen Freiheit, als es sie in einem einstündigen Workshop auf zehn Quadratmetern gibt, wie sie in einem GZ stattfinden.

Franz Krähenbühl: Es existiert eine gewisse Angst im Kunstfeld, sich nicht genügend von Soziokultur abgrenzen zu können, die ich recht amüsant finde. Mich reizt es, mit diesem Tabu zu spielen und zu sagen: „Weshalb eigentlich nicht?“ Die Soziokultur hat weniger Berührungsängste mit der Kunst. Warum soll die Kunst diese haben? Gerade vor dem Hintergrund der Schwellenangst muss ein so unmittelbarer Zugang, wie er im GZ stattfindet, für die Kunstinstitution eine Idealform sein. Er ist aber keineswegs einfach gegeben. Kurator*innen und Kunstschaffende verfügen über einen nicht zu unterschätzenden Wissens- und Erfahrungsvorsprung. Sie sind ja von Beginn an in die Konzeption und Umsetzung von Projekten involviert. Dabei erhalten sie Hintergrundinformationen über Inhalte, Techniken und Referenzsysteme, die maßgeblich die künstlerische Ausformulierung prägen. Dieser Zugang ist ein enormes Privileg derjenigen, die sowieso schon aufgrund ihrer Ausbildung und Tätigkeit spezialisiert sind. So summiert sich im Inneren einer Institution ein beachtlicher Informationsvorsprung gegenüber den Besucher*innen. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass viele Leute eine Skepsis gegenüber herkömmlichen Museen haben. Es geht letztlich darum, dass sie sich nicht dumm fühlen wollen. Wenn das Publikum sich aber selbst als Expert*innen fühlen kann und dicht an Kunstschaffende herankommt, behaupte ich, besteht eine Möglichkeit, Schwellengangst abzubauen. Ohne deutliche Unterscheidungen bezüglich Soziokultur zu machen, muss es das Ziel sein, viele Leute ganz direkt und unmittelbar mit Kunst zusammenzubringen. Damit ist ein großer Schritt zur Vermittlung gemacht.

Vielleicht geht es letztlich auch weniger um die Angst von Menschen, in ein erhabenes Kunstmuseum zu gehen, sondern viel mehr um die Angst eines erhabenen Kunstmuseums, mit Soziokultur verwechselt zu werden. Es ist so, als gäbe es eine Abneigung und das Gefühl, man müsste sich abgrenzen und etwas anderes markieren. Nehmt ihr das auch so wahr?

Mirjam Bayerdörfer: Ja, unbedingt. Ich glaube, es gibt wahnsinnig streng gezogene Grenzlinien. Deswegen besteht konstant auch ein sehr großes Potenzial, jemanden abzuschrecken, sobald man diese Linien praktisch befragt. Das Kunstpublikum reagiert sehr schnell und relativ absolut auf solche Verschiebungen – mit dem sicheren Gefühl, das sei für sie nicht mehr relevant oder interessant. Wir haben uns definitiv den Ruf eingehandelt, weniger intellektuell und diskursspezifisch zu sein, als es vom klassischen Shedhalle-Publikum erwartet werde. Zudem gab es auch Enttäuschungen bei Leuten, die eine typisch aufbereitete Ausstellung erwarten, sich mit einer bestimmten Art von Erhabenheit belehren lassen oder eine klassische Art von Wissen davontragen wollen, wenn sie die Ausstellung wieder verlassen. Es gibt also ein Enttäuschungspotenzial, wenn man in einen chaotischen Raum hineintritt, wo man selber noch Entscheidungen treffen muss und nicht mit einem vorgefertigten Paket an zu Bestaunendem oder neuem Wissen empfangen wird.

Das ist ein sehr wichtiger Punkt.

Franz Krähenbühl: Kürzlich ging ich mit einer Schulklasse ins Kunsthaus in Zürich, um die Olafur Eliasson-Ausstellung anzuschauen. Die Teilnehmer*innen waren etwa 20 Jahre alt. Olafur Eliasson ist ein Künstler, der stark mit dem Erlebnis und dem Überwältigt-Sein spielt. Aber die ganze Ausstellung war so reguliert, dass das Publikum sich gar nicht in das Erlebnis hineinbegeben konnte. Es liefen sehr viele Ausstellungsaufsichten herum, die ständig nörgelten, man solle nicht zu nahekommen, man soll weitergehen, sich nicht auf den Boden legen usw. Natürlich gab es auch Linien am Boden, hinter die man sich nicht bewegen durfte. Ein Beispiel, wo ich mir denke: „Hey, damit befeuert ihr wirklich diese Distanziertheit im Kunstfeld.“ Die Kunsthäuser reden ja auch die ganze Zeit davon, dass sie über eine gewisse Schwellenangst nicht hinwegkommen.

Und das beißt sich in diesem Fall ja auch sehr mit dem Anspruch, für den der Künstler Olafur Eliasson steht.

Franz Krähenbühl: Völlig.

„Kinder wirken als extremer Katalysator“

Es dürfte inzwischen deutlich geworden sein, dass ihr diese Distanziertheit nicht reproduzieren wollt. Ich fände spannend, noch einmal auf die konkrete Umsetzungsebene zu kommen und jetzt auf das Projekt mit Karton einzugehen.

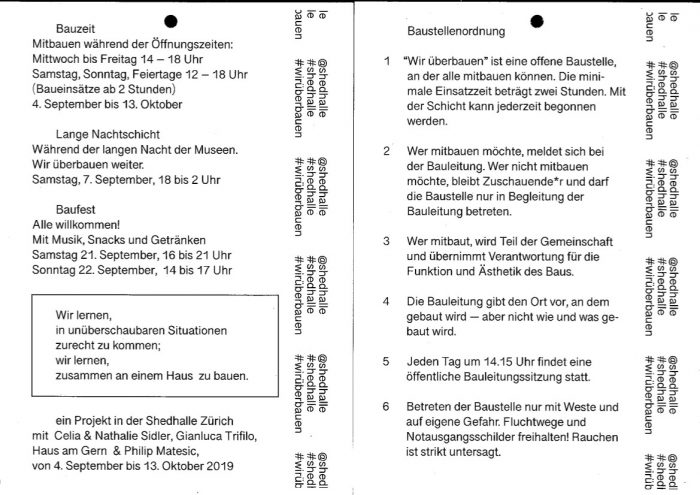

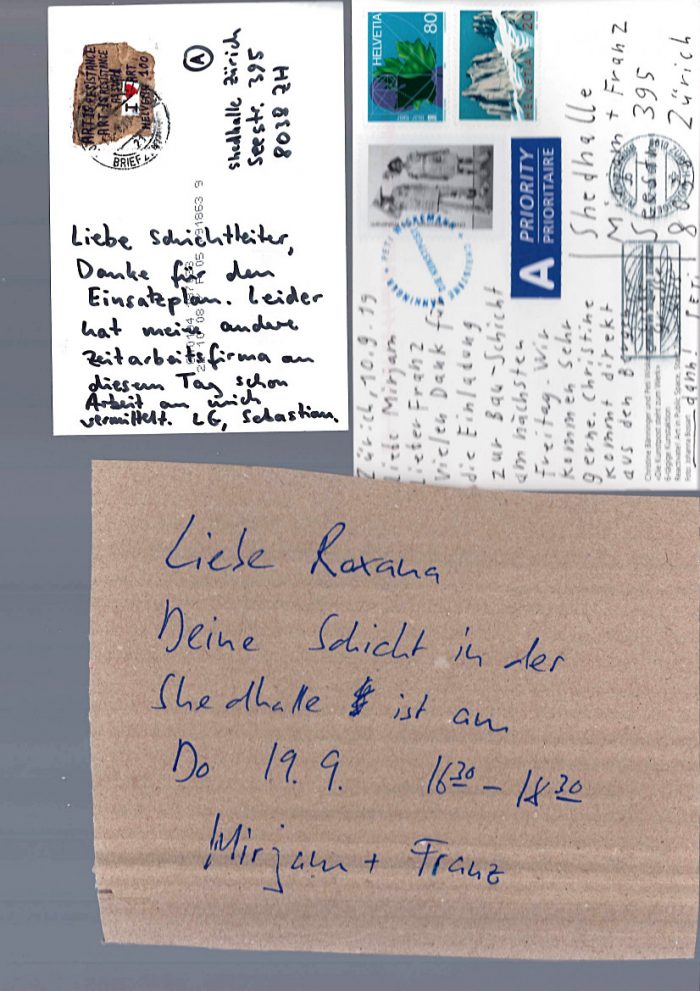

Mirjam Bayerdörfer: Gern. Die Frage war – ähnlich wie bei 13 Kubikmetern Sand –, was wir dem Raum, der Übermacht der Architektur, der Weißheit der Wände und der Leere entgegensetzen können. So sind wir auf die Idee gekommen, eine neue Shedhalle in der Shedhalle zu bauen bzw. die existierende Shedhalle gemeinsam mit allen, die Lust haben, zu überbauen. Wir haben eine Bauleitung aus vier Künstler*innen zusammengestellt, die mit uns ein Konzept entwickelt haben: Baumaterial Karton, Baustellenordnung, Präsenzzeiten – zentral war vor allem, unter welchen Bedingungen Besucher*innen mitbauen können, welche Regeln es gibt und wo es eben auch keine Regeln gibt. Im Laufe von sechs Wochen wurden dann große Mengen an Karton, fast alles Recyclingkarton, durch die Bauleitung und die Besuchenden gemeinsam verbaut. Dabei gab es keinen Masterplan, keine Vorgaben, wo etwas entstehen soll oder welche Art von Bauten erlaubt sind oder nicht. So gab es jeden Tag eine neue Etappe, die nicht vorhersehbar war. Wer baut wo weiter? Wie viele bauen gleichzeitig? Wie viel entsteht? Welche Baukonzepte und Konstruktionsmodelle sind gültig? Mit der Zeit entstand so eine Art Mischung aus Landschaft und begehbarer Architektur.

Und da könnte man wahrscheinlich wieder dasselbe sagen wie zum Sand, nämlich dass dieses unmittelbare Verständnis, worum es hier geht und was man machen kann, vorhanden ist. Man kann über diese unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Material einsteigen oder man könnte es auch in einen Diskurs überführen.

Franz Krähenbühl: Genau. Beim Karton haben wir bereits versucht, einen Schritt weiter zu gehen. Letztendlich sind wir auf dieses konstruktive Material gekommen, weil Sand wieder zu Grundstaub verfällt. Die Idee war, etwas weiterzubauen, auf das man reagieren muss. Die Idee der Nachhaltigkeit war insofern gegeben, als man nicht zu schnell bauen konnte, weil sonst alles zerfiel. Rein physisch hätte es sonst nicht gehalten. Der Überbau, den wir in diesem Projekt gegeben hatten, war diese Vorstellung von Bauraum, Stadtraum, das Gefühl von Überbauung, nicht mehr eine Übersicht zu haben. Deshalb haben wir auch „überbaut“ in dieser Wortschöpfung verwendet.

Mirjam Bayerdörfer: Hier muss ich ergänzen, dass das kein hochdeutsches Wort ist. Man kennt „Überbauung“ – als Wort für eine Siedlung nicht. Das ist sehr schweizerisch.

Franz Krähenbühl: Aber dieses „über“ war durchaus wichtig. Es gibt nicht mehr die Ordnung, sondern es gibt das „Über“ – dieses Über-Formen. Nicht die „Über“-Ordnung, sondern quasi die „Über“-Forderung. Das war das eine. Das andere war, dass wir das Regelwerk gemacht oder festgelegt haben, wie die Leute teilnehmen dürfen oder können. Wir haben die Regeln letztlich weicher umgesetzt als zuerst geplant. Fest stand eigentlich, dass die Leute sich mindestens zwei Stunden Zeit nehmen müssen, um zu bauen. Es sollte nämlich nicht so sein, dass Leute kommen, irgendwo einen Karton ankleben, dann wieder gehen und sagen, sie hätten etwas gemacht. Wir haben es fast etwas pathetisch aufgeladen und gesagt, dass es ein gemeinsames Bauen, ein gemeinsames Haus und eine kollektive Idee ist. Da steckte vielleicht fast eine sozialistisch anmutende Idee dahinter: Wenn man teilnimmt, wird man zu einem Teil der Gemeinschaft, man hat Verantwortung gegenüber den Nachfolgenden und für jene, die bereits gebaut haben. Es war schon fast wie ein Gesellschafts- oder ein Generationenmodell, das wir auf diesem Wege etwas hineingeflochten haben und einen möglichen Diskurs angedeutet haben, der in dem Fall noch nicht so deutlich war.

Mirjam Bayerdörfer: Ich möchte noch etwas anfügen, was mir bei beiden Projekten – also dem mit dem Sand und dem mit dem Karton – sehr im Kopf geblieben ist, nämlich die Rolle von Kindern in dem Ganzen. Das hat einerseits sicher damit zu tun, dass Franz und ich beide Spiele und Spielregeln insgesamt schätzen, vor allem auch wenn sie in der Kunst auftauchen. Aber es führt auch wieder zur Frage nach Hemmschwellen und dem Umgang mit unbekannten Settings zurück. Bei der Kartonüberbauung habe ich es erlebt, dass vier, fünf Kinder allein in die Shedhalle hineingerannt sind. Die Mütter saßen draußen in der Sonne und sahen wenig Grund dafür, sich bei dem schönen Wetter drinnen aufzuhalten und an irgendetwas zu bauen. Die Kinder hingegen waren felsenfest davon überzeugt, dass sie hier sein und arbeiten müssen und haben das entsprechend eingefordert. Kinder werden also zu Katalysatoren bei der Frage: Wer überwindet eine bestimmte Art von Unsicherheit, wenn er mit etwas Neuem konfrontiert ist und nicht weiß, wie das einzuordnen ist oder wie man sich dazu verhalten soll?

Franz Krähenbühl: An dem Setting war toll, dass stets zwei Bauleitungen vor Ort waren. Das waren jeweils zwei der vier Kunstschaffenden, mit denen wir das Konzept entwickelt hatten. Trotz eines Grundkonsenses bezüglich des Gesamtkonzepts gab es unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie sie als Bauleitung agieren sollen und was dabei ihre Rolle ist. Ihr gemeinsamer Nenner war, die Leute abzuholen, sie zu begrüßen und mit ihnen zu diskutieren und auszuhandeln, worum es geht. Sie haben den Diskursraum geöffnet und die Leute auch etwas aus der Reserve gelockt. Sie haben mit ihnen darüber gesprochen, wie sie teilnehmen sollen und was ihre Rolle ist. Mitunter haben sie zwischen Eltern und Kindern vermittelt. Manchmal implizit, manchmal explizit handelten die Diskussionen von den Fragen, wer du bist, was dein Zugang zu Kunst ist, was dich hier eigentlich interessiert, was nicht und wie du teilnehmen kannst. Die zwei Kunstschaffenden, die konstant vor Ort waren, waren eine unglaublich aufwendige Form der Vermittlung. Gleichzeitig waren sie aber auch unglaublich kostbar, bereichernd und zugänglich.

Als ich das Projekt besucht habe, habe ich es selbst gar nicht als Vermittlung wahrgenommen, sondern als integralen Teil des Projekts. Franz, du hast ja vorher den Begriff Gastgeber verwendet und gesagt, dass ihr euch als Gastgeber*innen verstanden habt. Das ist mir beim Kartonprojekt aufgefallen. Ich wurde sofort empfangen und als Nächstes, als ich eingewilligt hatte, mitzubauen, bin ich dann auch wirklich in die Pflicht genommen worden. Das war eine gegenseitige Verbindlichkeit, wie ich sie noch nie in einem Kunstraum erlebt habe. Gerade in Hinblick auf eine solche Verbindlichkeit könnten wir vielleicht abschließend noch kurz euer aktuelles Projekt ansprechen.

Mirjam Bayerdörfer: Ja, gern. Das aktuelle Projekt heißt Familienmodelle. Es funktioniert wie ein Dach, unter dem verschiedene Elemente vereinigt werden, die auch schon im letzten Jahr vorhanden waren. Familienmodelle macht thematisch eine Klammer und lässt Sachen gleichzeitig im Raum passieren, die aber jeweils eine ganz unterschiedliche Logik haben. Wir haben einen Vorschlag von den Künstlerinnen Françoise Caraco und Cora Piantoni aufgegriffen und ausgebaut. Ein Bestandteil ist eine Art künstlerische Recherche.

Ein anderer Bestandteil davon ist eine Art Übersetzungssetting, das Franz und ich in die Welt gesetzt haben. Wir haben freiwillige Leute aus der Umgebung gebeten, von ihren Familien zu erzählen. Die Erzählungen haben wir wiederum an Künstlerinnen und Künstler mit dem Auftrag weitergegeben, daraus Wandbilder in Fresko-Technik zu erstellen. Aktuell füllen sich die Wände der Shedhalle mit zu Bildern gewordenen Familiengeschichten – 360 Grad. Das heißt, wir haben wieder eine Art Baustelle im Raum, diesmal mit Geschichten-Bildern. Dazu kommen die Gesprächssituationen selber. Wir haben mit vielen Menschen über ihre Familien gesprochen, das wurde teilweise aufgenommen und teilweise nicht. Ein Wunsch ist, dass dieser Dialograum in der Ausstellung weiter existiert. Eine weitere Künstlerin hat das Mobiliar dafür geschaffen. Das letzte Element ist eine Kooperation mit dem Dachverband Regenbogenfamilien. Dieser setzt sich für verschiedenste Familienmodelle im Sinne von rechtlicher und auch sonstiger Beratung ein. Ein Teil der Angebote und Aktivitäten des Vereins wurden für die Zeit der Ausstellung in die Shedhalle verlegt. Zum ersten Mal ist ein Projekt auch in engem Austausch mit dem naheliegenden GZ und der Offenen Jugendarbeit entstanden. Wir haben es geschafft, Vertreter beider Organisationen relativ früh in die Planung miteinzubeziehen.

Und auch inhaltlich einzubeziehen, oder? Konnten sie auch Beiträge machen?

Mirjam Bayerdörfer: Beiträge im Sinne davon, zu überlegen, was für sie in Frage kommt. Das GZ hat beispielsweise einen Ausflug in die Shedhalle angeboten: Vor Ort hatten sie eine Geschichtenerzählerin engagiert, die ausgehend vom Thema Familie Programm gemacht hat. Ganz explizit für „ihr“ Publikum, für Kinder und Erwachsene, die im GZ Standardbesucher*innen sind. Mit der Offenen Jugendarbeit ist es anders gelaufen: Sie haben sich in die Gruppe der Erzähler*innen eingebracht, und haben so einen starken Bezug zum ganzen Projekt entwickelt. Sie kommen regelmäßig vorbei, um anzuschauen, was für Bilder aus ihren Geschichten entstanden sind.

Franz Krähenbühl: Bereits im Vorfeld sind wir mit ihnen zusammengesessen und haben uns darüber unterhalten, in welchem Setting Jugendliche am ehesten aus ihrer Familie erzählen würden. Da haben sie wichtige Inputs gegeben, wie beispielsweise das Gesprächssetting sein sollte. Als wir versehentlich eine Doppelbuchung mit Erzählenden hatten, sprang spontan der Mitarbeitende der Offenen Jugendarbeit ein, der jeweils die Jugendlichen begleitete und seine Geschichte erzählte. Dieses Überschwappen von der Formalzusammenarbeit zum Inhaltlichen kommt auch vor.

… Womit wir auch wieder bei der Durchlässigkeit wären, von der wir zu Beginn gesprochen haben. Im Moment seid ihr aber mit einem ganz anderen Problem konfrontiert, da die Shedhalle ja von März bis mindestens Juni 2020 aufgrund der Corona-Maßnahmen geschlossen ist. Anstatt nun weiter auf das nicht-abgeschlossene Projekt einzugehen, möchte ich euch einladen, uns Bilder oder auch Erkenntnisse nachzuschicken, die wir in den Artikel mit hineinnehmen können.

Marcel Bleuler, Mirjam Bayerdörfer, Franz Krähenbühl ( 2020): Den Ausstellungsraum und die Kunst sozial durchlässig machen: Shedhalle Zürich 2019-2020. Marcel Bleuler im Gespräch mit Mirjam Bayerdörfer und Franz Krähenbühl. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 11 , https://www.p-art-icipate.net/shedhalle-zuerich-2019-2020/

Artikel drucken

Artikel drucken Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis