„Eigentlich eine einfache Antwort: ‚Alle’ ist ‚alle’“

Monika Schmerold im Gespräch mit Dilara Akarçeşme über Enthinderung im Kunst- und Kulturbereich als Menschenrechtsaufgabe

Was bedeutet „alle“ für Sie?

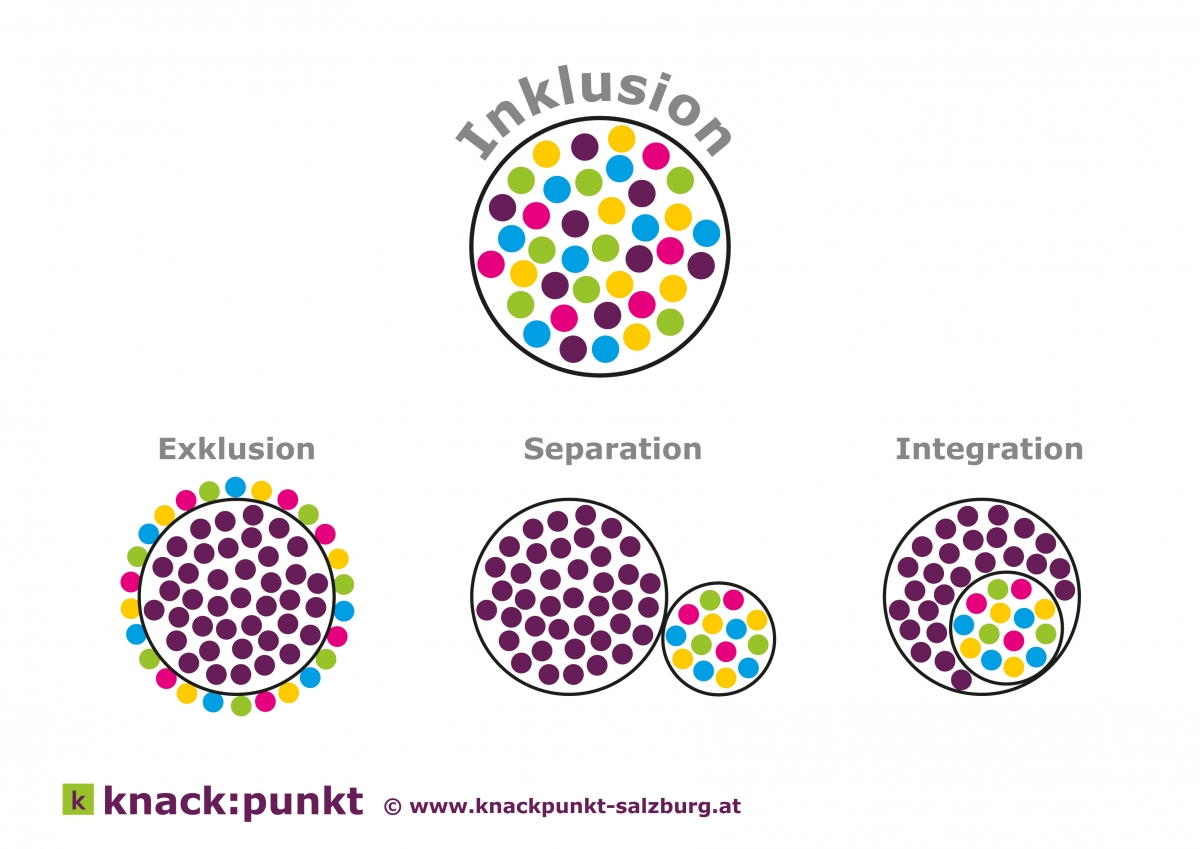

Eigentlich eine einfache Antwort: „Alle“ ist „alle“ (lacht). Es bedeutet, dass niemand ausgeschlossen wird, egal ob das eine Behinderung, Ethnie oder was auch immer ist, dass wirklich alle miteinbezogen werden, auch Kinder, Ältere, Jugendliche und dass sich alle selbstbestimmt aussuchen können, was für sie passt und wo sie gerne teilhaben möchten und dann auch teilhaben können. Das ist „alle“ für „alle“.

Im Projekt ist uns das Stadt-Land-Gefälle wichtig. Können Sie uns dazu mehr erzählen?

Für Menschen mit Behinderung ist vor allem die Mobilität ein großes Thema. In den Regionen am Land ist vor Ort oft wenig Infrastruktur vorhanden. Gerade in kleinen Dörfern gibt es oft nicht einmal ein Kino. Man muss also in den nächstgrößeren Ort fahren. Es gibt kaum barrierefreie Möglichkeiten irgendwohin zu kommen. Wenn es einen Bus gibt, dann ist der oft sehr teuer. Gerade Menschen mit Behinderung – sehr viele arbeiten ja in Werkstätten – bekommen im Monat ein Taschengeld von höchstens 100 Euro. Wenn man zwei Mal mit dem Bus fährt – eine Strecke kostet oftmals schon 10 Euro, hin und retour 20 –, kann man sich ausrechnen, dass nicht viel möglich ist. Das schränkt die Teilhabe ein. Dann kommt natürlich auch noch dazu, wie barrierefrei es im nächstgrößeren Ort ist. Je weiter man in die Salzburger Regionen geht, desto weniger barrierefrei sind sie. Wenn Personen, die am Land leben, bis in die Stadt fahren müssen, wird es noch mal schwieriger. Einzelne Städte oder Orte haben schon sehr fortschrittliche Bürgermeister, die barrierefrei veranstalten wollen, aber die sind wirklich sehr dünn gesät. Aber diese am Land sehr verbreiteten, traditionellen Veranstaltungen wie zum Beispiel Bierzelte, die auch zur Kultur dazugehören, sind für jemanden mit Rollstuhl kaum möglich. Dort gibt es oft diese Holzpaletten, über die man darübersteigen muss, oder andere Herausforderungen, wo nicht mitgedacht wird. Es gibt Märkte, wo man das Angebot nicht sieht, wenn man sitzend vorbeifährt. Das sind Dinge, die von den Verantwortlichen einfach nicht reflektiert werden. Es hängt wirklich von einzelnen Personen an den Entscheidungsstellen ab. Wenn sie selbst im Umfeld jemanden mit Behinderung haben, ist es leichter, sie zu sensibilisieren.

Ich schreibe oft proaktiv Leute in den Regionen an, dass sie sich Expert*innen holen sollen, wenn ich in der Zeitung lese, dass sie etwas machen wollen. Ich bekomme dann nicht einmal Rückmeldungen. Da gibt es eine lustige Geschichte, weil ich gerade „Das Kino“ an der Wand sehe. Ich habe Frau Wurm geschrieben, dass ich von der neuen Bestuhlung gelesen habe. Ich habe reklamiert, bitte darauf zu schauen, dass man als Rollstuhlfahrer auch den Platz innerhalb der Reihen bekommt und eine Begleitperson daneben hat. Sie hat mir dann recht nett zurückgeschrieben. Es hat zwar relativ lange gedauert, aber sie hat da einen Prozess gestartet. Das sind die positiven Beispiele. Es gibt aber auch negative Beispiele, wo ich angefeindet werde. Zum Beispiel in einem Salzburger Traditionscafé. Ich habe der Geschäftsleitung geschrieben, dass ich mich freue, dass ich als Stadt-Salzburgerin, hier aufgewachsen und geboren, jetzt auch in dieses Café gehen kann, weil ich gelesen habe, dass umgebaut wird und dass ich mich freue, dass es barrierefrei wird. Sie schreibt daraufhin, dass sie sich freut, dass ich komme. Leider gäbe es eine Einschränkung. Aus verschiedenen Gründen sei es nicht möglich, ein barrierefreies WC zu machen, aber sie wären mit der Stadt im Gespräch, dass man in der Nähe ein öffentliches macht. Über diese Haltung bin ich schockiert. Ich habe ihr sehr ausführlich zurückgeschrieben, ob sie sich das vorstellen könne, in ein Kaffeehaus zu gehen, wo sie kein WC vorfindet, und sie dann im Winter auf die Toilette muss, ihren Kaffee stehen lässt, sich die Jacke anzieht, Decke überlegt, weil es kalt ist, vielleicht noch einen Schirm nehmen muss, und dann 50, 100 Meter zum nächsten öffentlichen WC geht, alles auszieht, auf die Toilette geht, wieder anzieht und alles wieder retour. Bis dahin ist der Kaffee nicht nur kalt, sondern auch abserviert. Das ist Diskriminierung. Dann wurde sie im Ton schon ein bisschen schärfer. Sie meinte, dass das aus Denkmalschutzgründen nicht funktioniert. Ich habe mir gedacht, dass das mit ihr nicht funktioniert, und ich habe an die Stadt geschrieben, wie man so einen Plan ohne das WC genehmigen kann. Ich habe mit Frau Hody vom Denkmalschutz gesprochen, mit der auch in der Vergangenheit immer gute Gespräche möglich waren, die immer sehr konstruktiv arbeitet und schaut, dass man wirklich alles unter einen Hut bringt. Wir haben immer gute Lösungen gefunden. Sie hat sich dann noch einmal eingesetzt und mir dann auch gesagt, sie habe schon vorab gebeten, dass man mich miteinbezieht und das sei eben nicht passiert. Sie würde nochmal mit ihr reden. Das hat sie dann auch gemacht. Es hat sich dann herausgestellt, dass dieses WC unten in einem Raum hinter der Stiege möglich wäre. Das wäre meiner Meinung nach die beste Lösung. Es kommen ja auch Leute mit Rollator und viele ältere Personen in dieses Traditionscafé. Es können auch Mütter mit Kinderwagen ins WC und müssen das Kind nicht allein im Kaffeehaus stehen lassen. Es hätte viele Vorteile. Sie meinte, sie bräuchte den Platz und es würde oben ein WC kommen mit einem Treppenlift. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass kein*e Rollstuhlfahrer*in gern einen Treppenlift nutzt. Die sind sehr unangenehm zum Draufstellen, weil die Plattform mit der Zeit zu hängen beginnt. Es ist ein langer Prozess. Man muss eigentlich schon einplanen, dass man später auf die Toilette muss, weil es eben so lange dauert, bis man das alles ausgeklappt, wieder zusammengeklappt hat, bis man oben steht, bis man rauffährt und oben dann wieder alles retour. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Leute mit Behinderung so einen Treppenlift nicht nutzen wollen und solche Cafés meiden. Natürlich erweckt das dann bei den Verantwortlichen im Café den Eindruck, dass den niemand nutzt. Aber es ist nie hinterfragt worden, warum. Dann kommt auf die Szene eine ganz schlechte Rückmeldung zu. Der Lift ist dann mit einer Verzögerung von einem halben oder dreiviertel Jahr gekommen. Das habe ich beobachtet. Ich habe ihn nicht ausprobiert, denn ich möchte selbst nicht mit Treppenliften fahren. Also weiß ich auch nicht, wie das WC oben ausgestattet ist, ob das wirklich barrierefrei ist. Ich muss mich selbst erst sammeln und irgendwann werde ich es sicher testen. Ich war aber bereits im Café und habe festgestellt, dass bei einem Zugang auf die Terrasse zwei Stufen eingebaut wurden, obwohl man das Gelände leicht ebnen hätte können, dass man auch mit dem Rollstuhl drüberfahren kann. Von dieser Seite gibt es eine automatische Tür hinein. An der Hauptseite gibt es zwei Doppelflügeltüren, wo ein Flügel jeweils so schmal ist, dass ich nicht durchkomme. Ich habe einen 70er-Rollstuhl und könnte eigentlich durch 70er-Türen fahren. Das ist vom Architekten einfach schlecht geplant worden. Das heißt de facto, dass ich vier Personen brauche, die mir jeweils die Türen aufhalten, damit ich überhaupt reinkomme. Da fühle ich mich abgelehnt und diskriminiert. Das Reinkommen wird mir schwer gemacht, sie wollen mich nicht als Gast und Konsumentin. Es wird sicher nicht zu meinem Stammlokal werden, aber ich werde es natürlich weiter beobachten. Es gibt viele solche Geschichten in der Stadt. Die Stadt muss mehr darauf schauen und die Politik muss beschließen, dass ein Umbau dem Gleichheitsgrundsatz entspricht, wie es die UN-Behindertenrechtskonvention oder das Behindertengleichstellungsgesetz verlangen. Da sehe ich die Verantwortung bei der Stadt, in den Regionen bei den einzelnen Verantwortlichen, etwa dem Gemeindebund und dem Städtebund. Es muss mehr Kunst- und Kulturveranstaltungen in den Regionen geben, denn es gibt gerade unter Menschen mit Behinderung sehr viele, die der Kunst zugetan sind, aber das einfach noch nie erkannt haben, weil sie nicht die Möglichkeit dazu gehabt haben. Sie sitzen ja oft zu Hause und kommen wirklich nicht raus. Dieses Bild muss man sich genau so vorstellen. Sie sind zu Hause eingesperrt, auch wenn man vor die Tür kann, aber es passiert nichts, weil man nicht wegkommt.

Dilara Akarçeşme, Monika Schmerold ( 2019): „Eigentlich eine einfache Antwort: ‚Alle’ ist ‚alle’“. Monika Schmerold im Gespräch mit Dilara Akarçeşme über Enthinderung im Kunst- und Kulturbereich als Menschenrechtsaufgabe. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 10 , https://www.p-art-icipate.net/eigentlich-eine-einfache-antwort-alle-ist-alle/

Artikel drucken

Artikel drucken Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis