„Wir kennen die Bodenlosigkeit dieser Realität, auf der wir stehen“

Interview mit Veronica Kaup-Hasler, geführt von Hildegund Amanshauser am 31. Jänner 2013

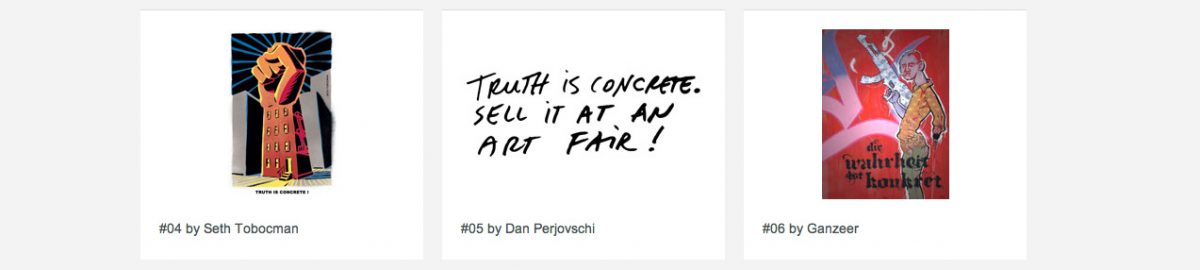

Der steirische herbst 2012 stand unter dem Motto Truth is concrete und präsentierte u.a. ein sieben-tägiges Marathon-Camp – 180 Stunden non-stop Vorträge, Performances, Workshops mit mehr als 250 TeilnehmerInnen aus aller Welt. Adaptation hieß die dazugehörige herbst-Ausstellung, von und mit Babi Badalov, Zbyněk Baladrán, Ondřej Buddeus, Loulou Chérinet, Hafiz, Vít Havránek, Shady El Noshokaty, Lia Perjovschi, Ruti Sela und Xu Tan.

Dana Yahalomi, Mitglied des performativen Forschungskollektivs Public Movement, stellte ihr Projekt Rebranding European Muslims im Rahmen einer Gala vor. Die Künstlerin hatte zuvor drei Werbeagenturen, Demner, Merlicek & Bergmann aus Wien, Icerikstratijeri aus Istanbul und Metahaven aus Amsterdam, dazu eingeladen, eine „Rebranding“-Kampagne des Images europäischer Muslime zu erarbeiten. Das Siegerprojekt von Demner, Merlicek & Bergmann wurde in einem kleinen Rahmen auch umgesetzt.

Die einleitende Aufzählung umfasst nur einige wenige der zahlreichen Veranstaltungen, die vom 21. September bis zum 14. Oktober 2012 stattfanden. Veronica Kaup-Hasler, Intendantin des steirischen herbst, zieht im Gespräch mit Hildegund Amanshauser Bilanz und erörtert das Verhältnis von Aktivismus und gesellschaftlich und politisch engagierter Kunst, die Rolle der Institution, geglückte und weniger geglückte Momente des Programms der vergangenen Saison und verrät, wie es in diesem Jahr weitergehen wird.

Meine erste Frage bezieht sich auf Ihr Standard-Interview vom 20. September 2012 und damit vor Eröffnung des steirischen herbst 2012, in dem Sie gesagt haben, es ginge bei der diesjährigen Ausgabe des Festivals um folgende zwei Fragen: Welche Rolle spielt Kunst konkret in gesellschaftsveränderten Prozessen und soll sich Kunst gesellschaftlich konkret engagieren? Wurden diese Fragen im Laufe des Festivals beantwortet?

Naturgemäß können diese Fragen nicht durch ein Festival beantwortet werden. Wir haben vor allem versucht, eine Plattform zu sein und Raum zu geben für diese Fragen und für verschiedene Beispiele aus der Praxis. Wir haben die unterschiedlichsten Strategien und Taktiken überhaupt erst mal gesammelt und gebündelt. Über 250 Künstler, Aktivisten, Theoretiker waren allein im Marathon-Camp zu Gast, die in Form von 30-minütigen Tactic Talks ihre Strategien vorstellten und präsentierten. Zusätzlich gab es Lectures, Panels, Workshops, Performances, Konzerte. Dennoch hätte man wahrscheinlich mit dem, was es in diesem Bereich derzeit weltweit gibt, das Festival auf mehrere Monate ausdehnen können. Es waren ja nur exemplarische Momente, die wir aufgegriffen haben, die aber sehr wohl zeigen, in welcher Form Kunst Strategien entwickeln kann, um konkrete gesellschaftliche Veränderungsmomente zumindest zu initiieren oder zu beeinflussen und als Katalysator zu wirken. Es hat sich aber auch herausgestellt, dass es doch ein sehr weites Feld ist und dass es auch Unvereinbarkeiten gibt zwischen reinen Politaktivisten und Leuten, die sich selbst sehr stark in der Kunst verankert sehen. Das heißt, hier gab es durchaus auch Kommunikationsschwierigkeiten. Manchmal konnte man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wie wohl ich keiner der beiden Seiten das Engagement absprechen würde. Aber die Gespräche haben interessanterweise diese Aufspaltung eher forciert oder gezeigt, als dass es eine einzige Plattform geworden wäre, die in einer falschen Harmonie sagt, das Wichtigste ist, dass wir die Gesellschaft verändern. Es gibt schon einen breit gefächerten Diskurs, in welcher Form Engagement interessant ist für die Kunst.

Sie sagen, es gab sozusagen reine Aktivisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite Leute, die Sie als Künstler und Künstlerinnen bezeichnen würden?

Das waren sicher die Pole, wobei sich die Verortung auf dem Selbstverständnis der unterschiedlichen Teilnehmer begründet. Die Extrempole, um diese zu benennen, wären auf der einen Seite rein politische Aktivisten, mit einem relativen Skeptizismus gegenüber der Kunst, der Kunstwelt, der Vereinnahmung durch die Kunst und durch Institutionen, extrem institutionskritische Aktivisten, die sich auch gar nicht in die Nähe der Kunst gerückt sehen möchten, auch wenn sie kreative Strategien entwickeln. Auf der anderen Seite sind Künstler, die darauf beharren, dass ihre Partizipation oder ihr Engagement auch immer auf dem Feld der Kunst basiert sein muss. Und dazwischen unendlich verschiedenste Grautöne und Mischkulanzen. Man konnte mitunter auch eine gewisse Kunstfeindlichkeit und ein Vorurteil, dass Kunst grundsätzlich etwas Bourgeoises sei, bei gewissen aktivistischen Extrempositionen feststellen und es gab auf der anderen Seite Künstler, die sich wiederum durch keinerlei Ideologie vereinnahmen lassen, sei es politischer oder aktivistischer Natur.

Die Grenze zwischen reinem Aktivismus und Kunst sind ja extrem fließend, welche spezifisch künstlerischen Methoden im Feld der engagierten KunstaktivistInnen würden Sie anhand von einem Beispiel benennen?

Ich glaube, dass die Grenzen nicht nur fließend sind, sondern auch unterschiedlichen Dynamiken und Entwicklungen unterliegen. Ein Beispiel: Wir hatten vor einigen Jahren Noah Fischer eingeladen, hier eine Installation zu machen, eine großartige Arbeit, eine abstrakte Arche Noah, sehr gesellschaftskritisch, ökologiebewusst und so weiter. Aber letztendlich ein klassisches Kunstobjekt. Fischer hat in der Zwischenzeit auch durch sein Engagement in der Occupy-Bewegung mehr oder weniger aufgehört, so zu arbeiten. Ihn interessiert jetzt die Verlagerung der Kunst in ein politisches Feld und er ist Mitinitiator von „Occupy Museums“. Er sieht sich noch immer als Künstler und gleichzeitig findet er alles, was die Hervorbringung von Artefakten bedeutet, nicht mehr interessant. Ihm geht es als Künstler nur noch um die große soziale Skulptur, an der er arbeiten möchte oder die er mitgestalten möchte, auch ohne Autorenschaft. Er argumentiert noch sehr künstlerisch, was er auszugestalten hätte. In der Kunst wird hier der Aktivismus gepredigt. Ein anderes Beispiel, das aus der Kunst kommt, wäre z.B. die Pinky Show. Diese zwei hawaiianischen Grafiker, bildende Künstler, haben sich zusammengetan, um eine Figur zu erfinden und eine Zeichentrickserie, die aufklärerische Inhalte behandelt. Mit der sehr einfachen Figur, die an Kinderzeichentrickserien erinnert, die mit einer scheinbaren Naivität sehr kritische Fragen stellt und durch permanentes Nachfragen Dinge aufdeckt oder entblößt oder Strukturen freilegt und analysiert. Das wäre ein Beispiel, das eindeutig aus dem Bereich der bildenden Kunst bzw. des Trickfilms kommt und trotzdem eine aufklärerische Haltung hat und in gesellschaftliche Momente eingreift.

Ich würde gern noch auf das Projekt Rebranding European Muslims zu sprechen kommen. Demner, Merlicek & Bergmanns Entwurf Look Twice wurde ausgezeichnet. Wie wichtig war die Rebranding-Kampagne, oder ging es da mehr um die Gala, die selbst schon die Kunstform war?

Ja, ich würde sagen, herausgekommen ist eben dieser Entwurf. Das war ein Projekt der israelischen Künstlerin Dana Yahalomi mit Public Movement, die vor allem partizipatorische Projekte im öffentlichen Raum gemacht hat, oder sich auch mit der Choreografie von Staatsauftritten, oder bestimmten Formen öffentlichen Erscheinens wie auch dem Marschieren der israelischen Soldaten und von Jugendverbänden beschäftigt hat. Sie hat immer wieder das Öffentliche selbst zum Thema gemacht. Sie wollte im Grunde eine Kampagne lancieren, um europäische Muslime zu rebranden. Ihr Ausgangspunkt war zunächst, dass sie selbst gemeinsam mit einem Grafiker einen Entwurf erarbeiten würde. Je mehr sie recherchierte und sich auch mit den muslimischen Gemeinden und der Situation der Moslems in Österreich auseinandersetzte, umso klarer wurde ihr, dass es kein „Branding“ geben kann. Es zeigte sich im Laufe der Projektentwicklung, dass sich die Sache selbst sperrte und sie beschloss, sich selbst zurückzunehmen und das Branden zu delegieren – und zwar an Experten. Sie hat also mehrere Agenturen eingeladen, sich mit diesem Thema zu befassen und im Rahmen einer Gala ihre Vorschläge zu präsentieren. Im Lauf des künstlerischen Prozesses hat sich der Fokus der Künstlerin außerdem mehr und mehr auf die Auseinandersetzung und Gespräche im Vorfeld gerichtet. Ihr ging es sehr stark darum, nicht nur zu einem Produkt zu kommen, was letztendlich die Gala war, die sie natürlich auch ironisch und mehrdeutig gelassen hat. Ihr ging es auch darum, einen Diskussionsprozess mit lokalen Behörden, mit den lokalen muslimischen Verbänden überhaupt erst mal anzustoßen, um darüber zu reflektieren. Also im Grunde würde ich sagen, ist das der Teil des Kunstwerkes, der wahrscheinlich der geglückte und interessante ist. Die Gala selber war okay, sie war in dieser Mehrdeutigkeit eigenartig, weil sie auch wieder so klischierte Bestandteile eingebaut hatte, wie z.B. Bauchtänzerinnen oder ein Gebet der muslimischen Gemeinde – über solche Elemente der Gala gab es naturgemäß auch geteilte Meinungen. Also insgesamt war das eine sehr seltsame, trashige Veranstaltung auch in Hinblick auf die drei Branding-Vorschläge, die auch keine Lösungen für diese Frage darstellen. Demner, Merlicek & Bergmann haben die Aufgabe wahrscheinlich auf die eleganteste und auch interessanteste Weise gelöst, aber sie haben sich eigentlich dem Rebranden entzogen, in dem sie einen anderen Slogan entworfen haben. Also nicht „Rebranding European Muslims“, sondern „Rediscovering European Muslims“, ein Dreh der Aufgabe, theoretisch ein Ausschließungsgrund. Es war eine witzige Volte, eine Schriftart zu entwickeln, die einfach an arabische Schrift erinnert und mit der man deutsche Texte moduliert. Das hat auch sehr gut gewirkt und funktioniert als Plakatkampagne in der Stadt, die auch in diversen Online-Foren einiges an Aufsehen verursachte. Wir hatten zwar nicht das Geld, um das jetzt flächendeckend über Europa oder Österreich auszubreiten, toll war aber die Kooperationsbereitschaft einiger Medien – Der Standard, die Kleine Zeitung und Die Presse schalteten die Kampagne unentgeltlich.

Wo liegen die Möglichkeiten und Grenzen der Institution „Festival“. Inwiefern sind Sie mit dem steirischen herbst an die Grenzen des Formats gestoßen?

Naturgemäß gibt es das. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir politisch spannende Themen aufgegriffen haben. Der steirische herbst ist traditionell immer auch ein an der Politik interessiertes Festival und diese Sensibilität für das, was sich welt- und gesellschaftspolitisch ereignet, hat sich in den letzten Jahren klar erkennbar erhöht. Uns beschäftigen gesellschaftspolitische Themen, die auch die Kunst beschäftigen. Also reagiere ich ja nur auf das, was in der Welt und in der Kunst gerade passiert. Ich glaube, dass man den institutionellen Rahmen, in dem man arbeitet, maximal für relevante Themen nützen muss. So war das bei den Wiener Festwochen, als ich als junge Festival-Dramaturgin zum Beispiel Christoph Schlingensief eingeladen habe, ein Projekt für die Festwochen zu entwickeln, aus dem dann das Containerprojekt (Bitte liebt Österreich, Wien 2000) entstanden ist. Da war ich noch ein richtiger Jungspund, und da habe ich das Entscheidungsvakuum der damaligen künstlerischen Leitung der Wiener Festwochen ausgenützt, um das zu lancieren und hineinzubringen. Das war ein großartiges und wunderbares Projekt, das auch in vielerlei Hinsicht die Institution extrem infrage und auf den Prüfstand gestellt hat. Im Nachhinein aber war das nicht nur die beste Arbeit Schlingensiefs bzw. eine seiner wichtigsten Arbeiten, es war auch für den Ruf der Wiener Festwochen von entscheidender Bedeutung, dass sie eben nicht nur in einem hochkulturellen Produktionszusammenhang stehen, sondern dass ein Festival auch etwas anderes machen kann. Davon hat, glaube ich, letztendlich die Institution nur profitiert.

Was den steirischen herbst betrifft, so beschäftige ich mich gemeinsam mit meinem Team Jahr für Jahr aufs Neue damit, herauszufinden, was die Fragen unserer Zeit sind und worüber denn gesprochen, worüber nachgedacht werden müsste. Und gleichzeitig ist das eine Reflexion darüber, was die Themen der Kunst sind, wie sie mit eben diesen Fragen umgeht oder welche sie zur Disposition stellt.

In der Vorbereitungszeit für 2012 war von Occupy Wall Street noch überhaupt gar nicht die Rede. Es ging eigentlich los mit Japan, mit Fukushima, den ersten Protest-Bewegungen und mit dem arabischen Frühling, der dann folgte. Zu diesem Zeitpunkt gab es kein wichtigeres Thema als die Situation, in der sich die Welt momentan befindet, die weltweiten Aufbruchs- und Protestbewegungen. Und es war für uns vollkommen klar, dass diese Ausnahmesituation auch eine außergewöhnliche Konzeption dieses steirischen herbst zur Folge haben muss. Wir hatten die Chancen und die Möglichkeit, in einem interdisziplinären Festival einmal ein ganz anderes Format im Bereich der Theorie zu lancieren. Und auch mal Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die nur durch sehr starke Kontextualisierung und Erklärung spannend sind.

Aber uns war klar, dieses Thema muss aus unterschiedlichsten Perspektiven besprochen werden und wir haben die Chance, hier erstmalig eine sehr große und sehr gastfreundliche Plattform für unterschiedlichste Zugänge zu dem Thema zu bieten. Es ging darum, ein Format, in diesem Fall eben einen Marathon, zu entwickeln, der sehr stark durch uns und unsere Recherchen und die Menschen, die wir getroffen oder von denen wir gehört haben, geprägt war. Parallel zum 24-Stunden-Programm des Hauptmarathons gab es auch die parallele Struktur des Open Marathons, die es allen Teilnehmern ermöglicht hat, zu partizipieren und einen vollkommen eigenen, individuellen Zeitplan zu entwerfen. Und mit dieser Struktur – einerseits dem von uns Kuratierten und dann dem Offenen, von allen Teilnehmern Gestalteten – wurden konsequent auch politische Fragestellungen auf die Institution selbst angewandt. Da ging es wirklich um eine fundamentale Überlegung zum Thema „Was heißt kuratieren?“. Was geben wir ab, wo sind wir präsent, was ist der Rahmen, den wir erzeugen, welche Freiräume schaffen wir, welche Möglichkeit zur Mitbestimmung gibt es, bis hin zu Fragen der Ökologie innerhalb unseres Arbeitens. Unsere menschlichen Ressourcen haben wir mit diesem Mammut-Projekt vollkommen überspannt. Da haben wir uns wirklich aufgerieben in dem Jahr. Es hat sich aber auch die Frage ergeben, wo können wir ökologischer werden, was können wir tun, um Ressourcen innerhalb des steirischen herbst auch zu verändern und zu sparen und nachhaltig zu arbeiten, auch nach dem Festival. Da stand die Institution schwer auf dem Prüfstand, einfach weil es eine totale Überforderung war, die wir uns da zugemutet haben, bei der Größe des Teams. Das war viel zu viel, wie zwei Festivals in einem machen.

Dennoch und sicherlich auch wegen dieser extremen Kraftanstrengung haben wir auch einen enormen Erfolg gehabt mit dieser radikalen Entscheidung. Das ist nicht zuletzt auch Frucht einer permanenten Vermittlung dessen, was wir für notwendig halten – in alle Richtungen.

Neben Truth is concrete gab es im letzten Jahr vergleichbare Projekte, wie z.B. die Berlin Biennale. Meine Theorie wäre, dass diese Dynamik in der Kunst die andere Seite der Medaille davon ist, was so landläufig als Politik in diesem Land verstanden wird. Denn Politik wird sofort assoziiert mit Korruption, Verdrossenheit, total verhärteten Strukturen usw. Wie sehen Sie das?

Ja, ich würde Ihre Ansicht teilen, dass das Interesse an Politik in der Kunst auch als Reaktion auf die zunehmende Politikverdrossenheit lesbar ist. Aber das Interesse am Politischen ist nicht eine neue Erscheinung, das hat es immer gegeben – allein, wenn man da an die Documenta X von Catherine David denkt, die ja als sehr politisch wahrgenommen wurde. Und die war 1997. Wir erleben also seit gut fünfzehn oder zwanzig Jahren eine starke Politisierung der Kunst. Allerdings hat David ja den Fokus stark auf das politische Video gerichtet und damit wirklich einen Hype in diesem Bereich mit generiert; also Künstler, die beschreiben, was in ihrer Umgebung passiert, sie beobachten. Sie sind beobachtende, aufmerksame und verfolgende Mitbürger. Und da hat sich zum heutigen Zeitpunkt etwas geändert – in den letzten Jahren wurde plötzlich die Kreativität des Protestes und Formen des Widerstandes wieder zu einem Thema. Der Umgang mit Politik ist wieder ein lustvoller und spielerischer, wenn man etwa auch an Yes Men denkt, die sich verkleiden, sich in Vorstandssitzungen, Aktionärsverhandlungen einschleusen und geregelte Prozesse und Abläufe torpedieren. Also dieses schelmische, humorvolle Element, das plötzlich auch mit Politik in Verbindung kommt, das geht wirklich sehr stark von einem kreativen, von einem künstlerischen Denken aus. Egal, ob man sich dem dann zugehörig fühlt oder nicht. Die Formen des Protests sind anders als eine Demonstrationskultur des Marschierens, die auch alle ermüdet hat in den 1980er Jahren, bis sie zuletzt von den Straßen verschwunden schien. Da hat sich etwas verändert und da hat sich auch etwas in der Kunst sehr stark verändert in den letzten Jahren. Und diese anderen Protestformen sind ja auch befreiend – gerade in einem Land wie Österreich, in dem die zunehmende Politikverdrossenheit und Diskursunfähigkeit zu Erstickungsgefühlen führt. Wir kennen die Bodenlosigkeit dieser Realität, auf der wir zunehmend wankend stehen.

Auf der anderen Seite, wenn ich an die Berlin Biennale denke oder auch an die Ausstellung, die rund um das Marathon-Camp übriggeblieben ist: Das hatte schon auch was extrem Hermetisches. Wenn da keine AktivistInnen sind und man nirgendwo teilhaben kann, ist es …

… dann ist es leer.

Ja, und auch traurig. Irgendwas funktioniert da nicht.

Ich würde die herbst-Ausstellung auch retrospektive kritisieren, sie war ja auch ganz anders konzipiert und es ist problematisch, sie losgelöst von der Grundkonzeption zu analysieren. Sie war ja von den beiden Kuratoren, Vit Havranek und Zbigniew Baladran so angedacht, dass es permanent und für die gesamte Dauer der Ausstellung die Präsenz der Künstler und der Kuratoren hätte geben sollen; ein ständiger Wandel usw. Und das hat sich einfach im Laufe der Zeit aufgelöst, und was geblieben ist, waren teilweise Kunstwerke, die einem etwas gesagt haben und andere, die auch so ein bisschen erratisch dastanden. Aber diese Ausstellung war ja bei uns wirklich ein sehr kleiner und nicht sehr groß finanzierter Teil eines großen Ganzen. Daneben gab es ja auch eine Fülle von Ausstellungen im steirischen herbst, die sehr interessant mit dem Thema umgegangen sind. Aber generell gibt es schon einen sehr großen Unterschied zwischen dem, was wir mit dem Marathon-Camp gemacht haben und der Berlin Biennale, die sich eine andere Aufgabe gestellt hat. Und das große Ganze war einfach das gesamte Festival mit vielen, vielen Vorstellungen, aber eben auch dem Marathon-Camp. Ich habe zu keinem Zeitpunkt behauptet, dass das, was wir da machen, mit diesem Zusammenkommen, mit dieser Partizipation der Teilnehmer, dass das Kunst sei. Das würde mich da auch überhaupt nicht interessieren, auch sehend oder erfahren habend, wie die Berlin Biennale gelaufen ist; die ich in vieler Hinsicht als ambitioniert, aber letztlich enttäuschend empfunden habe. Ich fand sie nur eben dann spannend, wenn etwas in einen performativen respektive diskursiven Kontext eingebettet war, wie etwa bei Jonas Staal. Die „Left-overs“, die Artefakte selbst, die da letztlich doch als Ausstellung gezeigt wurden, waren für mich wenig interessant und dann eben doch sehr traditionell präsentiert. Ich hatte auch mit einigen Projekten grundsätzlich ein konzeptionelles Problem, wie die Idee des Transports von Partizipanten der Occupy-Wall-Street-Bewegung aus New York in diesen Museumskontext. Schneller kann man eine politische Bewegung nicht totmachen, als wenn man Aktivisten in einen White Cube stellt, Zelte aufbaut und sie dort kochen lässt. In Graz haben wir das nicht zur Kunst gemacht, sondern eben an sozialen Räumen gebaut, die Begegnung ermöglichen – was auch wunderbar funktioniert hat. Das war der Fall während des Camps und auch in dieser Anmaßung, 24 Stunden eine ganze Woche lang, das hat interessanterweise gefruchtet und funktioniert, zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Meine Erfahrung ist, dass aus einer kreativen Überforderung, auch immer wieder was sehr Interessantes entstehen kann.

Ja, genau. Man verpasst immer was, kann nicht alles sehen und lässt es sich dann erzählen. Also allein dadurch, dass man fragt: „Was war denn jetzt in den letzten fünf Stunden?“

Zum Abschluss möchte ich noch fragen, ob Sie uns bereits das Thema von diesem Jahr erzählen können?

Ja, das gibt es und es ist eigentlich auch ein Versuch, an das letzte Jahr anzuschließen. Wir haben lange, lange, lange, lange überlegt, was macht man nach so einer Behauptung? Und dann war die Überlegung, auch genau chronologisch nachzudenken: Was passiert, wenn Occupy Wall Street zu Ende ist? Was passiert, wenn man versucht, Utopien, Visionen und diese Energie in einen Alltag überzuführen? Welche Allianzen, Mesalliancen, Verbindungen, Verknüpfungsfehler passieren? Gibt es Koalitionen? Es sind also – und das ist der momentane Arbeitstitel – Liaisons Dangereuses, die uns interessieren. Weil es eben diese gefährlichen Verbindungen aufzeigt. Wir fragen nach dem Gewinn, den man hat, strategische Koalitionen einzugehen, um etwas zu erreichen und gleichzeitig die Gefährlichkeit dessen, was es dann mit einem macht. Das wird weitergesponnen, das erweitert das Feld wiederum auch für andere Ansätze …

Hildegund Amanshauser, Veronica Kaup-Hasler ( 2013): „Wir kennen die Bodenlosigkeit dieser Realität, auf der wir stehen“. Interview mit Veronica Kaup-Hasler, geführt von Hildegund Amanshauser am 31. Jänner 2013. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 02 , https://www.p-art-icipate.net/wir-kennen-die-bodenlosigkeit-dieser-realitat-auf-der-wir-stehen/

Artikel drucken

Artikel drucken Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis