Dieser Text beschäftigt sich mit Kunst als soziale Praxis und wird dabei versuchen, das spezifische politische Potential dieser Kunstform herauszustreichen, und gleichzeitig untersuchen, wo die besondere ästhetische Qualität von sozialer Kunst liegt und welche Bedeutung für sie künstlerische Autonomie hat.*1 *(1)

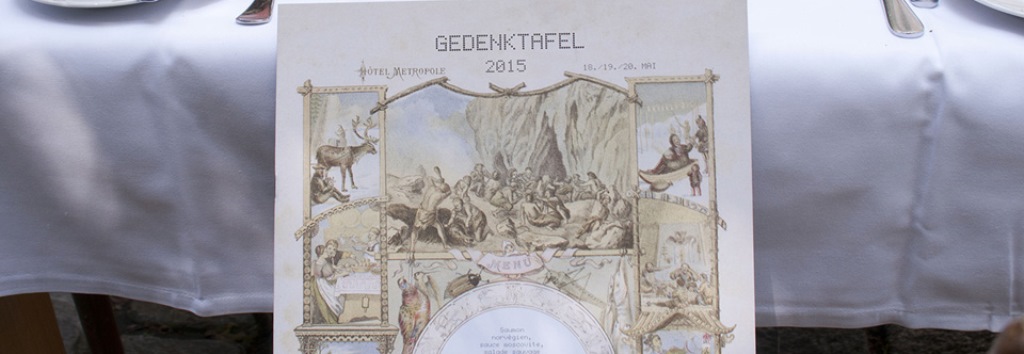

Im ersten Teil wird ausgehend von der Frage, ob soziale Praxis überhaupt Kunst sein kann, der Dialog als eine ästhetische Methode der Kunst eingeführt. Das Problem der Definition von gesellschaftlicher Relevanz von sozialer Kunst wird anhand grundsätzlicher Überlegungen zu den Begriffen des Politischen, der Politik und deren Rolle in der Kunst erörtert. Der zweite Teil gibt Einblicke in meine künstlerische Praxis und beschreibt drei Kunstprojekte: „Die ganze Welt in Zürich“ (2015/2016), „Gedenktafel Hotel Metropol“ (2015), „Mahnmal Friedenskreuz St. Lorenz“ (2016). Anhand dieser Beispiele werden in der Schlussbemerkung die theoretischen Überlegungen des ersten Teils konkretisiert und weitergedacht.

Kunst und soziale Praxis

Das Feld der sozialen Kunst wurde in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausdifferenziert. In den 1990er Jahren gab es noch eine intensive Grundsatzdebatte darüber, ob soziale Kunst*2 *(2) überhaupt als Kunst anerkannt werden dürfe.*3 *(3) Im Jahr 1997, an der Hochschule für angewandte Kunst, wurde meine geplante Diplomarbeit, ein dialogisches Projekt zu Machtstrukturen im Schulsystem, vom damaligen Meisterklassenleiter Adolf Frohner abgewiesen. Die Begründung lautete, dass es sich bei diesem Thema um Sozialarbeit handle und diese nichts an einer Kunstuniversität verloren hätte. Andere soziale Kunstprojekte, wie jene der WochenKlausur oder von Christine und Irene Hohenbüchler, waren im Wiener Universitätsumfeld ebenfalls umstritten. Schließlich verwies auch der Titel des Buches „But is it art?“ (Nina Felshin, 1995), (*16) eine umfangreiche Anthologie aktivistischer und sozial engagierter Kunst, darauf, dass zu jener Zeit sozial engagierte Kunst weltweit noch nicht als Kunst anerkannt war.

(*16) eine umfangreiche Anthologie aktivistischer und sozial engagierter Kunst, darauf, dass zu jener Zeit sozial engagierte Kunst weltweit noch nicht als Kunst anerkannt war.

Seit der Jahrtausendwende hat sich soziale Kunst jedoch in der Kunstwelt etabliert. Kunstwerke, Kunstaktionen und Kunstprojekte dieser Kunstsparte, allen voran die soziale Plastik Joseph Beuys‘, die bereits in den 1960er/1970er Jahren entstanden ist, sind heute nicht mehr aus dem Studium der Kunstgeschichte wegzudenken. Die Projekte und Werke der sozialen Kunst der 1990er Jahre sind ebenfalls Teil der Museumslandschaft geworden und werden an Kunstuniversitäten und -akademien gelehrt und beforscht. Dennoch und gerade weil soziale Kunst Teil des professionellen Mainstreams geworden ist, sollte man nicht aufhören, die Frage nach ihrer spezifischen ästhetischen Qualität und ihres ihr eigenen Kunstcharakters zu stellen. Einerseits um mehr Klarheit in Bezug auf die Vielfalt der Begriffe*4 *(4) des sich immer weiter ausdifferenzierenden Diskurses rund um soziale Kunst zu gewinnen, andererseits um auch die politische Dimension, welche in diesen Praxen liegt, besser erforschen zu können.

Die Definition „Socially Engaged Art“ von Nato Thompson, Chief Curator von Creative Time, fasst einige Hauptmerkmale sozialer Kunst zusammen.

“Socially engaged art is on the rise, shaking up foundations of art discourse, and sharing techniques and intentions with fields far beyond the arts. But unlike its avant-garde predecessors such as Constructivism, Futurism, or Dadaism, socially engaged art is not an art movement. Instead, these cultural practices indicate new ways of life that emphasize participation, challenge power, and span disciplines ranging from urban planning and community work to theater and the visual arts.” (Thompson 2011) (*13)

(*13)

Um der Vielheit, auf welche Nato Thompson hinweist, gerecht zu werden, verwende ich neben dem Begriff „Soziale Kunst“ auch den Begriff „Soziale Kunstpraxen“. Der Plural verweist darauf, dass es sich hier nicht um eine Kunstströmung handelt, „sozial“ zeigt auf ein Miteinander, aber auch auf einen möglichen Konflikt, „Kunstpraxen“ verdeutlicht, dass das nicht mehr physische Werk im Vordergrund steht, sondern der Prozess des Gestaltens.

Martin Krenn ( 2016): Das Politische in sozialer Kunst. Intervenieren in soziale Verhältnisse. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 07 , https://www.p-art-icipate.net/das-politische-in-sozialer-kunst/

Artikel drucken

Artikel drucken