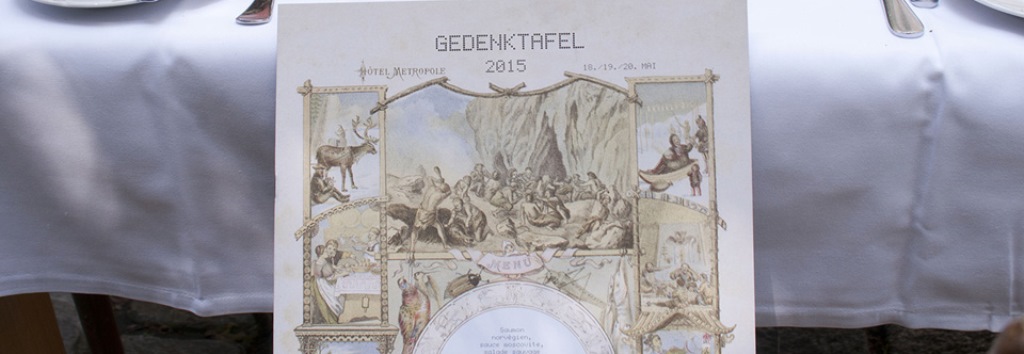

Das ästhetische Anliegen der Gedenktafel war es, nicht eine „Wohlfühlsituation“ herzustellen, sondern die Widersprüchlichkeit der geschichtspolitischen Situation rund um diesen Ort weiter zu führen. Folgerichtig löste die Performance vor Ort auch Konflikte aus. So gab es Gäste, die eine Tafel bei der ehemaligen Folterzentrale der Gestapo als geschmacklos empfanden, und die Annahme der Speisen verweigerten, während andere Gäste genau darin die Stärke des Projektes sahen, da es sich schließlich auch um den Ort des ehemaligen Hotel Metropol handelte, dessen Bestehen und Geschichte von den Nazis fast zur Gänze ausgelöscht worden ist. Das selbstverfasste Referat der SchülerInnen zu „Antifaschismus heute“ wurde von den Tafelgästen größtenteils sehr positiv aufgenommen, es gab aber auch Kritik daran. Nach anfänglicher Enttäuschung der ReferentInnen, verfassten sie schließlich mit Unterstützung eines der Kritiker eine Neufassung des Vortragstextes, der am dritten Tag der Performance vorgelesen wurde.

Die Gedenktafel intervenierte in eine geschichtspolitische Leerstelle. Aufgrund der mangelnden Bearbeitung der NS-Zeit in Österreich erinnerte bis zu dem Wiener Festwochenprojekt „Into the City 2015“, kaum etwas an dieses einst zentral in Wien gelegene Gebäude, das als enteignetes Hotel und zur Folterzentrale umfunktionierte Leitstelle der Gestapo zu einem Schreckenssymbol der Kollaboration vieler ÖsterreicherInnen mit dem NS-Regime geworden ist.*6 *(6)

Mahnmal Friedenskreuz St. Lorenz

Das Projekt „Mahnmal Friedenskreuz St. Lorenz“ (2016) ist eine soziale Skulptur und Installation im öffentlichen Raum, die ein Kunstwerk der Avantgarde einbezieht. Ausgangspunkt des Projektes war ein „Friedenskreuz“, welches in den 1960ern oberhalb von St. Lorenz an einem prominenten Aussichtspunkt in der Wachau in Niederösterreich errichtet worden ist. Das Kreuz wurde der „Kampfgruppe Jockisch“ gewidmet, einer Einheit der Deutschen Wehrmacht, welche im zweiten Weltkrieg in Jugoslawien und Weißrussland eingesetzt wurde. 1943 wurde die Einheit fast täglich in Kampfhandlungen mit Partisanen verwickelt. Aktuelle Recherchen der am Projekt beteiligten Historiker Robert Streibel und Gregor Kremser ergaben, dass die Einheit an sogenannten „Sühnemaßnahmen“ beteiligt war: Es wurden Zivilpersonen als Geiseln genommen, ermordet und ganze Ortschaften niedergebrannt.

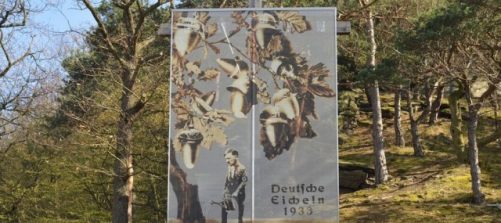

2004 wurde das Kreuz von der Gemeinde und dem örtlichen Kameradschaftsbund erneuert. Neben jährlichen offiziellen Gedenkfeiern wurde das Kreuz jedoch auch von einschlägigen rechten Gruppen genutzt. Militaristische Symbole, wie Wehrmachtshelme und ein Lorbeerkranz wurden beigefügt. Damit sich der Ort nicht als Treffpunkt solcher Personen und Vereinigungen etabliert, entschloss sich die Gemeinde Rossatz-Arnsdorf in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Wachau und dem Gutachtergremium für Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich, einen Wettbewerb zur (Neu-)Gestaltung des Ortes auszuschreiben. Das Anliegen lautete, das Mahnmal solle „gegen die aktuelle ‚rechte Nutzung‘ des Platzes sowie den Missbrauch des Denkmals intervenieren und 70 Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs ein deutliches Zeichen gegen die Leugnung der Verbrechen des NS-Regimes sowie gegen Kriegsverherrlichung setzen“. Mein Entwurf, der eine Installation am Kreuz und ein Schulprojekt vorsah, gewann den Wettbewerb. In Zusammenarbeit mit RAHM architekten realisierte ich das Mahnmal, welches aus einer 3 x 4 Meter großen Tafel aus transparentem Metallgewebe, die in einem Abstand von 42 Zentimetern vor das Kreuz montiert wurde, besteht. Auf dem Gewebe wurde die Fotomontage „Deutsche Eicheln 1933“ gedruckt, mit der sich der Künstler John Heartfield im Jahr der nationalsozialistischen Machtübernahme über die Selbstverherrlichung der Nationalsozialisten mittels der tradierten Symbolik der Deutschen Eiche mokierte. Die Montage, welche für das Rückcover der „Arbeiter Illustrierten Zeitung – AIZ“ (1933, Vol. 12, No. 37) gestaltet wurde, zeigt einen kleinwüchsigen Hitler, der eine Eiche gießt. Deren riesige granatenförmige Eicheln tragen militärische Kopfbedeckungen wie Pickelhauben oder mit einem Hakenkreuz bemalte Helme. Durch das Metallgewebe scheint das Kreuz durch und fließt mit Heartfields satirischer Fotomontage zu einer kritischen Hinterfragung unserer Aufarbeitung von Geschichte zusammen. (APA 2016) (*1)

(*1)

Martin Krenn ( 2016): Das Politische in sozialer Kunst. Intervenieren in soziale Verhältnisse. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 07 , https://www.p-art-icipate.net/das-politische-in-sozialer-kunst/

Artikel drucken

Artikel drucken