1. Einleitung

Im Rahmen der Lehrveranstaltung Diversity in Kunst und Kultur mit Persson Perry Baumgartinger haben wir uns im Sommersemester 2018 mit verschiedenen Facetten von Diversität aus einer kritischen Perspektive beschäftigt. Damit ist gemeint, bestimmte Differenzen als konstruierte und gesellschaftlich wirksame zu entlarven, statt sie nur abzubilden oder marktwirtschaftlich nutzbar zu machen (vgl. Eggers 2011, (*4) Frketić 2014).

(*4) Frketić 2014). (*8) Die Offenlegung bestimmter Werte und Normen und ihre Wirkmächtigkeit auf Menschen bzw. Gruppen können dabei als Grundlage für ihre Verschiebung bzw. Veränderung begriffen werden. Dabei sind verschiedenen Ebenen bedeutsam, bspw. die individuelle, organisationale, gesellschaftliche oder globale. Es lässt sich u.a. die Verwendung von Sprache betrachten, wie etwas diskursiv verhandelt oder aus dem Diskurs ausgeschlossen wird, wie sich gesellschaftliche Prozesse über die Zeit verändern oder sich Diskriminierungsfelder miteinander verweben. Solche Diskriminierungsfelder sind z.B. Klassismus, Rassismus, Ableismus, Antisemitismus u.v.m.

(*8) Die Offenlegung bestimmter Werte und Normen und ihre Wirkmächtigkeit auf Menschen bzw. Gruppen können dabei als Grundlage für ihre Verschiebung bzw. Veränderung begriffen werden. Dabei sind verschiedenen Ebenen bedeutsam, bspw. die individuelle, organisationale, gesellschaftliche oder globale. Es lässt sich u.a. die Verwendung von Sprache betrachten, wie etwas diskursiv verhandelt oder aus dem Diskurs ausgeschlossen wird, wie sich gesellschaftliche Prozesse über die Zeit verändern oder sich Diskriminierungsfelder miteinander verweben. Solche Diskriminierungsfelder sind z.B. Klassismus, Rassismus, Ableismus, Antisemitismus u.v.m.

Diskriminierungsfelder bauen auf Kategorisierung auf. Wenn Barrieren und Stereotypen bearbeitet und abgebaut werden sollen, müssen sie zunächst benannt werden.*1 *(1) Um etwa Klassismus als Problem zu benennen, wird die Einteilung der Gesellschaft in Klassen aufgerufen; um Heteronormativität zu bearbeiten, wird die Vorstellung einer binären Geschlechterordnung aufgegriffen.

Mittlerweile fließen zahlreiche Theorien und Praxen in die verschiedensten Ansätze von kritischem Diversity ein, etwa aus den Queer Studies, der Sprachwissenschaft, dem politischen Aktivismus etc. Gemeinsam scheint ihnen zu sein, dass Diversity letztlich als Haltung verstanden werden kann: Angestrebt werden soll die Ermöglichung von Wohlbefinden aller Menschen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Verschiedenheit.*2 *(2)

Unser Fokus liegt spezifisch auf dem Kunst- und Kultursektor. Dieser kann als Teil des Problems wie auch der Lösung im Umgang mit Diversität begriffen werden. Er ist einerseits Teil des gesellschaftlichen Normen- und Wertesystems, das er mitunter reproduziert, gibt andererseits aber auch Raum und Anlass, genau diese Eingebundenheit und Reproduktion zu reflektieren und zu bearbeiten. Wie andere Institutionen auch, werden Kunst- und Kulturvermittlung und -produktion zunehmend sensibel für Diversity-Ansätze.

Verschiedene Autor*innen haben versucht, Diversity modellhaft zu veranschaulichen. Dazu zählen u.a. das Diversity-Wheel (Gardenswartz/Rowe 2003), (*6) das Sudoku-Modell (Huber 2013),

(*6) das Sudoku-Modell (Huber 2013), (*7) Kritisches Diversity (Frketić 2014),

(*7) Kritisches Diversity (Frketić 2014), (*8) Diversity-Kompetenz (Bargehr 2009)

(*8) Diversity-Kompetenz (Bargehr 2009) (*2) oder auch bespielhafte Umsetzungen in konkreten Institutionen (vgl. Al Masri-Gutternig 2017).

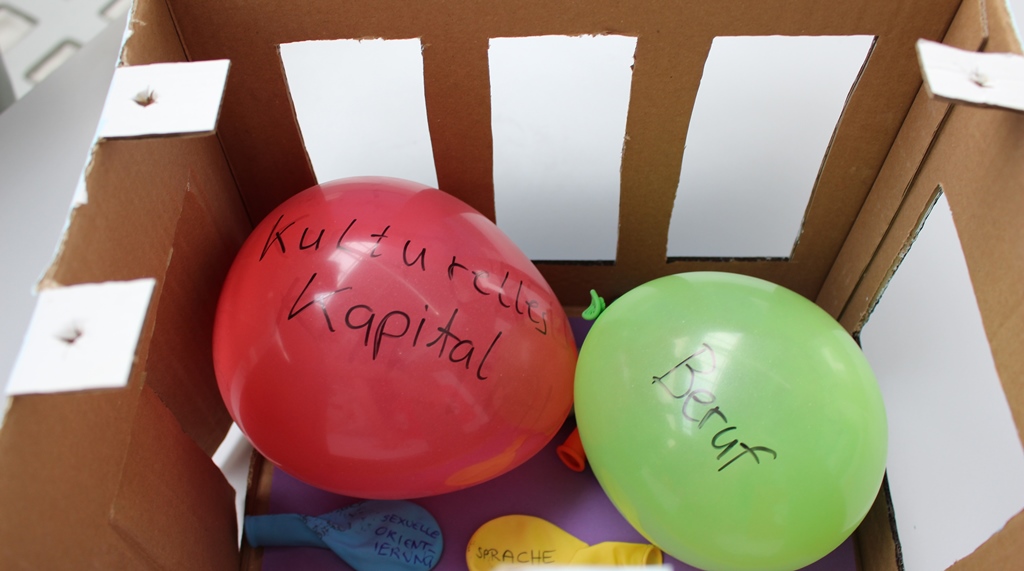

(*2) oder auch bespielhafte Umsetzungen in konkreten Institutionen (vgl. Al Masri-Gutternig 2017). (*1) Innerhalb der Lehrveranstaltung haben wir uns mit diesen Modellen beschäftigt und – von ihnen inspiriert – ein eigenes Modell für den Einsatz in Kunst und Kultur entwickelt: Die Diversity Balloons.

(*1) Innerhalb der Lehrveranstaltung haben wir uns mit diesen Modellen beschäftigt und – von ihnen inspiriert – ein eigenes Modell für den Einsatz in Kunst und Kultur entwickelt: Die Diversity Balloons.

Al Masri-Gutternig, Nadja (2017): Leichte Sprache, keine leichte Sache. Ein Praxisbericht aus dem Salzburg Museum. In: Dies./Reitstätter (Hrsg.): Leichte Sprache. Sag es einfach. Sag es laut! Praxisbeispiel Salzburg Museum, S. 8ff.

Bargehr, Gabriele (2009): Diversitätskonzepte im Kontext politisierter Zugänge der Cultural Studies. In: Abdul-Hussain, Surur/Baig, Samira (Hrsg.): Diversity in Supervision, Coaching und Beratung. Wien: Facultas, S. 121-140.

Crenshaw, Kimberly (1989): Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. In: The University of Chicago Legal Forum, S. 139-167.

Eggers, Maureen Maisha (2011): Diversity/Diversität. In: Arndt, Susan/Ofuatey-Alazard, Nadja (Hrsg.): Wie Rassismus aus Wörtern spricht. Unrast, S. 256-263.

Erel, Umut/Haritaworn, Jinthana/Gutiérrez Rodríguez, Encarnación/Klesse, Christian (2007): Intersektionalität oder Simultaneität?! – Zur Verschränkung und Gleichzeitigkeit mehrfacher Machtverhältnisse – eine Einführung. In: Hartmann, Jutta/Klesse, Christian/Wagenknecht, Peter/Fritzsche, Bettina/Hackmann, Kristina (Hrsg.): Heteronormativität. Empirische Studien zu Geschlecht, Sexualität und Macht. Wiesbaden: VS, S. 239-250.

Gardenswartz, Lee/Rowe, Anita (2003): Similar Differences. In: Dies.: Diverse Teams at Work. Capitalizing the Power of Diversity. Society for Human Resource Management, Alexandria, S. 31-57.

Huber, Renate (2013): Wie gehe ich mit Vielfalt um? Eine Handlungsanleitung nach dem Sudoku-Prinzip. Münster: Waxmann.

Frketić, Vlatka (2014): Divers, vielfältig … und was dann? In: Dies.: Mehrsprachigkeit & Diversität. Ein Handbuch aus der Arbeitspraxis von Migrantinnenorganisationen. Wien: LEFÖ, S. 17-26 & 71.

Weinbach, Heike (2006): Social Justice statt Kultur der Kälte. Berlin: Karl Dietz Verlag

Während es aus einer dekonstruktivistischen Perspektive wünschenswert erscheint, Menschsein unabhängig von jeglicher Kategorisierung zu denken, lässt sich dafür argumentieren, dass es angesichts der immer noch real existierenden Ungleichbehandlungen notwendig ist, diese Kategorisierungen aufzugreifen.

Es handelt sich dabei um Oberkategorien, die innerhalb der begleitenden kulturpädagogischen Arbeit ausdifferenziert werden können. Zur Sprache zählen u.a. Gebärdensprache, Lautsprache, Leichte Sprache, Mehrsprachigkeit etc., zu Physischen Einschränkungen u.a. Körpergröße, Gehen, Sehen, Hören etc.

Bspw. lässt sich die didaktische Methode des Vom-Gegenteil-Her-Denkens einsetzen: Wie müsste eine Institution aufgebaut sein, um möglichst hohe Barrieren und viele Ausschlüsse zu produzieren? Was müsste sie tun, um besonders diskriminierend zu wirken? Die Ergebnisse dieser Methode müssen im Anschluss natürlich kritisch reflektiert werden, können aber bisher nicht Berücksichtigtes freilegen.

Alexandra Bründl, Sebastian Jacobs, Raphaela Schatz, Claudia Simair ( 2018): Diversity Balloons – Ein Diversity-Modell für Kunst- und Kulturinstitutionen. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 09 , https://www.p-art-icipate.net/diversity-balloons-ein-diversity-modell-fuer-kunst-und-kulturinstitutionen/

Artikel drucken

Artikel drucken